por Mariana Luppi*

Foi deveras incomum o que se passou com Richard Amorim Paes desde que ele se achou em exercício de um cargo público, pouco mais de ano e meio de sua graduação em Ciências Atuariais.

Pensou que tirara a sorte grande, e assim também sua mãe, que lhe comprou, então, meia dúzia de camisas de mangas, e duas calças sociais – que ele nunca usou, pois o traje de rigor na repartição eram as calças jeans.

O ordenado era mais do que a média dos parentes, que davam a cara a tapa no chamado mercado de trabalho – na família tinha açougueiro, motoboy, secretário de dentista e a mãe, que bordava para a afilhada vender na lojinha do sogro.

De transporte era quase igual, perto de hora e meia, tanto na ida quanto na volta. Um ônibus e duas linhas de metrô. Trabalhava no Fórum – a mãe enchia a boca para falar.

Mas, em realidade, nada tinha de orgulhável. Dividia com um senhorzinho, já quase por se aposentar, uma sala sem janelas. As paredes todas falsas, menos a do fundo, que ele não sabia do que era feita, porque coberta do chão ao teto de processos. Verdes, vermelhos, amarelos. Foi aprendendo a diferenciar pela cor cada um. E passava grande parte dos dias, a parte que gostava mais, furando papéis e enfiando nas bailarinas. No máximo imprimia, com a impressora da sala ao lado, alguma certidão, aquele papel que mostra que alguém fez algo.

Aprendeu a fazer cafezinho também, o melhor. O pai e o irmão depois da primeira semana eram só elogios para suas habilidades com o coador. No trabalho, fazia o café numa das copas, duas garrafas de cada vez.

Então, assim, sua vida ia quase bem.

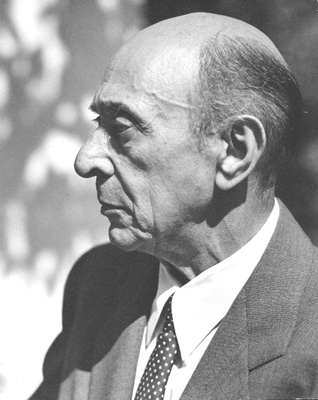

Saia de casa, ônibus, metrô, metrô. Tinha um aparelhinho de som com fones de ouvido, ouvia rádio até o Fórum, que no fórum pegava rádio não. Mas ficava ainda com os fones, ouvindo uma lista gravada que acabava sempre, precisamente, às 11h45 com aquele mesmo quarteto de sempre do Schönberg.

Daí, tirava os fones e guardava o aparelho: a doutora não gostava que ouvissem música. Não gostava que ouvissem nada que não fosse ela, parece. Não que ela chegasse ao meio-dia, só muito raro. Mas podia acontecer de chegar. Antes disso, nunquinha. Normalmente, ele saindo para almoçar até a uma, batia o ponto na volta antes de ela chegar.

Era a hora de fazer o café. Pegava a maior leiteira na copa e enchia de água até quase a boca. No fogareirozinho elétrico (não podia gás ali dentro), a panela demorava muito para aquecer. Dava tempo de montar o grande coador de pano na estrutura metálica, parecida com a que sua avó mineira usava em idos tempos, cuidadosamente contar as colheres de pó, passar uma água nas garrafas térmicas e ler um tanto do livro à mão, quase sempre algum do Kafka (Richard era o intelectual da família).

Passava o café em outra leiteira, que depois esvaziava aos poucos na térmica. A primeira era dele e do senhorzinho, amarga – que de doce bastava a vida, diria aquela sua tia mal-humorada. Antes de encher a segunda, misturava na leiteira umas dez colheres de açúcar; era o café da doutora, bem doce – que de amarga bastava ela, ele pensava. Logo ficava envergonhado desses pensamentos, porém.

A doutora era uma daquelas autoridades importantes cuja principal função era garantir que gente pobre fosse presa. Richard sabia que, provavelmente, ela acreditava na justiça e no estado de direito, só suspeitava que ela, além disso, não gostasse de pobre não.

Tinha o costume de chamar pobre de vagabundo, fosse réu ou vítima. “Pixador não tem o que fazer, todos uns vagabundos”, “então, o vagabundo roubou o supermercado e saiu comendo o salgadinho”, “aí, o bando de vagabundos invadiu o terreno”, “aí, a vagabunda vem aqui reclamar de estupro”, “perco meu tempo com uns vagabundos reclamando que a polícia passou atirando”.

Curioso que Richard nunca conhecera um pobre vagabundo. Até seu primo, quando trabalhava na biqueira da rua de trás, passava mais de quarenta horas por semana em função do serviço. Só um amigo de infância, que viciara em pedra, realmente não trabalhava nada, nem procurava, mas isso não contava, o rapaz morreu antes dos 25. Depois do concurso, ele era a pessoa que menos trabalhava na rua, que tinha horário fixo, 8h, e os fins de semana livres.

A doutora trabalhava ainda menos, ele tinha quase certeza – ela não batia ponto. Chegava uma ou duas, saia cinco ou seis, muito raro também ela ficar lá depois que ele tinha ido. Devia trabalhar metade do tempo que ele, e nunca de sexta, nunquinha. Ela dizia que trabalhava em casa para os outros doutores, mas uma vez era bem umas 11 da manhã quando pediram para ligar para ela e perguntar alguma coisa. Atendeu com voz de recém-acordada. Outra vez foi ela que quase dez ligou pedindo para confirmar na internet o endereço do spa onde queria levar seus gatos.

E era principalmente esse tipo de coisa que ele fazia depois que ela chegava. Além de levar e trazer processos da sala da doutora (a sala grande de canto, com uma vidraça até o teto voltada pro jardim), fazia e transferia ligações, tirava cópias, pedia lanche.

O problema de alguém ser rico, pensava distraído, é que está acostumado a ter as coisas na mão. O ordenado dela era dez vezes o dele. Então, ela pedia tudo, fosse ou não fosse da função. Cuidava desde a agenda até de levar coisas pesadas no carro dela – bem mais caro que a casa onde ele morava com a família. Marcava médico, lia e-mails, comprava flores para amigas aniversariantes, ia do outro lado da rua encomendar carimbos.

Era a parte mais agitada do dia. Costumeiramente, a cada coisa que ele concluía, já tinha mais dez pedidos. Enquanto tentava resolver algo pelo telefone, ela entrava na sala falando alto e pedindo outra coisa. Quando ele atendia alguém ao vivo e ela ligava, não aceitava “aguardar um momento”. Quando o teclado do computador dela começou a falhar, nem deu tempo de ele chamar o técnico, ela atirou-o contra a parede. Ele teve que limpar.

Logo que Richard assumiu o cargo, ela lhe causara alguns pesadelos. Acordou chorando uma vez, sonhando que esquecera de pôr açúcar no café. Outra vez, acordou de sobressalto porque no sonho ela gritava alto chamando-o de incompetente. Fora de sonho, ela costumava gritar também, sempre de porta fechada, quando ele cometia algum erro. Não gostava que ele não entendesse de Direito, mas sobre isso não gritava, era só desprezo.

Passou a ter muito medo de errar, então tentava se concentrar ao máximo, mas era difícil com dez coisas para fazer por vez. Quando ele errava, ouvia os gritos e se desculpava, e ela não deixava de resmungar mesmo assim, ou de ameaçar rebaixar suas notas no estágio probatório. Quando era ela que errava, outra história: primeiro tentava culpá-lo, depois afirmava o erro e, se nada desse certo, saía reclamando que era muito serviço, ninguém aguentava com a cabeça no lugar.

Ele demorou para perceber que era muito diferente com ele e com as outras autoridades. Até o tom de voz mudava. Mas o principal era o jeito de olhar. Como ela sempre se vestia bem, tecidos caros, cores vibrantes e joias, era uma figura bem imponente nos seus saltos altos. Não baixava o olhar para falar com ele, parecia que via através. Quando passava outro doutor, ou doutora, parecia que prestava de verdade atenção em tudo que era dito, ou que tinha saudade sincera, e os olhos se encontravam e não desviavam. Era a única hora que sorria. Não que gostasse de todos, mas fingia bem, e depois ficava contando para as estagiárias histórias terríveis de cada um deles, de como eram incompetentes e malvestidos.

Richard já sabia que era ela chegando pelo som dos saltos. Ao contrário das outras mulheres do setor, ela não fazia aquele barulho que parecia trote de equino, era um suave tuc tuc tuc. Na maioria das vezes, lembrava de dar “bom dia” quando passava, sem virar para trás. Ele olhava o marcador no computador, sabia que sempre, cinco minutos depois, seu telefone ia tocar com algum pedido para começarem os trabalhos. Era nesse horário, normalmente, que as estagiárias chegavam também, duas moças pequenas, que ficavam na sala à frente da doutora. Porém, não usavam saltos, então era normal ele só perceber que elas tinham chegado quando ia levar alguma coisa na sala, e elas estavam lá, paradas, ouvindo a doutora criticar até as vírgulas das peças que faziam. Elas gostavam, tinham reverência pela mulher.

Aquela semana, passou mal um dia no trabalho, teve certeza que tinha a ver com ter almoçado correndo todos os dias, que estava organizando um evento da doutora, e precisava correr com os convites. Passou no ambulatório e foi mandado para casa (nem voltou para avisar, deixou recado com o setor da frente). Chegando lá bem mais cedo, pegou a mãe passando roupa e o primo empilhando caixas de remédio na mesinha da frente da tevê.

Estava fazendo um trabalho para um amigo de infância, foi o que ele falou. Desmontando umas pílulas, ia misturar os pozinhos depois, misturar água e ferver. Diz que dava barato, e não era ilegal. Richard balançava a cabeça, conhecia o primo bem demais, fazia coisa errada desde menino. Mas nunca machucou ninguém, ele achava.

“Só tem que tomar cuidado com esse aqui”, apontava para outro frasco, “o Sandro falou preu comprar umas caixas, mas não ferver o pó não, parece que vira um veneno forte, ataque cardíaco na hora, e ninguém descobre o que foi”. O primo também era burro, verdade. Claro que só queriam mesmo é que comprasse esse em quantidade, porque, no caso de alguém descobrir, o suspeito era ele. Ficou olhando um tempo para a caixa verde e rosa. Mas não falou, desde pequeno tentou colocar juízo na cabeça do rapaz, sem adiantar de nada. Foi esquentar uma sopa e dormir cedinho.

No dia seguinte, tudo igual a sempre, ônibus, metrô, metrô, a manhã com os processos, aquele mesmo quarteto de sempre do Schönberg, almoço, café, tuc tuc tuc, cinco minutos, telefone:

— Venha até aqui, por favor.

Ele não gostava muito disso. Sempre significava que ela ia gritar. Só que não dessa vez.

— Feche a porta… Você lembra o que eu te disse no primeiro dia que você veio para cá?

Que nada do que ouvisse saía dali, para passar melhor as camisas, para não esquecer de pôr açúcar no café, para nem pensar em ouvir música ou ter qualquer distração, para chamar sempre todo mundo de doutor e doutora.

— Que eu não trabalho às sextas feiras porque fico muito mal-humorada.

Lembrava, e lembrava também depois de ter pena de quem trabalhava na casa dela, que de bom humor já não era fácil.

— Pois bem, acontece que a doutora Catarina marcou uma reunião importante na sexta que vem, e eu não posso recusar. Então, você vai ter que mentir para mim. Liga para ela na sexta de manhãzinha, diga que eu liguei falando que passei mal. O telefone está na agenda, pode ir.

Ela baixou os olhos para os papéis, mas ele demorou-se. Não queria fazer isso não. Odiava mentir, a mãe o educara muito para isso.

— Pode ir.

Como também não era educado para desobedecer, saiu.

A coisa, no entanto, não lhe saiu da cabeça a semana toda. No primeiro dia, acordou assustado, com a doutora Catarina chorando no seu sonho porque ficara esperando por uma reunião que não acontecia. Imaginava-a uma velhinha simpática. No segundo dia, não conseguia pescar os olhos, e adormeceu na frente da televisão vendo um filme de terror até as três da manhã. E, no fim de semana, ficou tão desanimado, que a mãe achou que ele ainda estava doente; não deixava sair da cama nem comer coisa que não fosse sopa. Teve que fugir esgueirando pela janela para ir ao encontro combinado com a Rosa, à noite, mas, distraído que estava, mal olhava para a moça, lambia só seu sorvete sem muita animação. Quando ela perguntou, resolveu abrir seu coração, e ela lhe respondeu:

— Mente ué, qual problema? Não tá mentindo para sua mãe, que tá na cama?

Suspirou. Estava não, omitindo só, se ela perguntasse, ia falar a verdade.

Pois, veja que na segunda-feira, com grandes olheiras, estava certo de entrar na sala da doutora e recusar a tarefa. Depois que ela passou, respirou fundo e foi.

— Que bom que você veio logo, aquela pilha de processos ali é para levar embora.

Travou ali. Pegou os processos e saiu.

Muito chateado, voltava para casa aquele dia. Tinha ainda olhado várias vezes para o telefone, pensando só em ligar para a doutora Catarina e lhe contar logo o plano, mas também tinha medo. A doutora ia negar e ele seria exonerado, por certo.

Foi quando o irmão ligou e pediu para ele parar na farmácia, perto do ponto, e comprar umas aspirinas para o pai. O pai, açougueiro, vinha tendo terríveis dores de cabeça depois do trabalho desde que assistira um documentário sobre como os animais eram mortos nos matadouros do Mc Donald’s.

Richard parou na farmácia e deu de cara com uma cesta cheia daqueles remédios verdes e rosas. A ideia lhe veio. E não saía mais. Comprou duas. Mais as aspirinas. E saiu com o corpo todo duro.

A caixinhas passaram a noite do lado da cabeceira da cama. Às vezes, ele acordava assustado, olhava para elas, suspirava, virava de novo para o lado e dormia. Passou a terça no trabalho assim também, com as orelhas em pé parece, como se pudessem ouvir seus pensamentos. À noite, quando todos foram dormir, pensou que não fazia mal fazer o preparado, ainda que decidisse não usar. Fez a fervura e deixou bastante tempo. As duas caixas deram bem pouquinho líquido depois de algumas horas. Teve que jogar fora o resto de um colírio velho da mãe, lavar bem, pra guardar aquilo.

No dia seguinte, parecia outra pessoa. Muito atento, sem parecer paranoico, procurava algum sinal para se decidir. E veio. Abriu um processo vermelho e foi juntar um papel. E leu. Nunca tinha lido, mas dessa vez lhe bateu porque conhecia a ré: Josiane Flores, afilhada da mãe. Tinha roubado uns doces caros no mercado. Agora ia ter que pagar uma multa do quádruplo do preço dos doces. Muito injusto. O preço dos doces, o Direito, ter que mentir para essa gente. Decidido estava.

Tocou o frasco de colírio, no bolso frontal da camisa, e foi almoçar mais cedo, interrompendo a música antes do fim de sua lista. Na volta, se demorou na feitura do café, o queria saboroso. Na segunda leiteira, pôs dez colheres de açúcar e esvaziou o preparado.

Ficou na sua sala, olhando para o nada, pela próxima hora e meia. Até que ouviu. Tuc tuc tuc. Ela passou dando “bom dia” para ninguém específico e seguiu até o fim do corredor. Richard olhou o mostrador do computador. Cinco minutos e nada. Dez minutos e nada. Aí ouviu o grito fino da estagiária e suspirou. Alcançou os fones o pôs para tocar aquele mesmo quarteto de sempre do Schönberg.

* Mariana Luppi, comunista desde os 14 anos, atualmente militante feminista e ecossocialista, formou-se em filosofia e hoje escreve, estuda e milita nos intervalos do seu trabalho burocrático kafkiano.